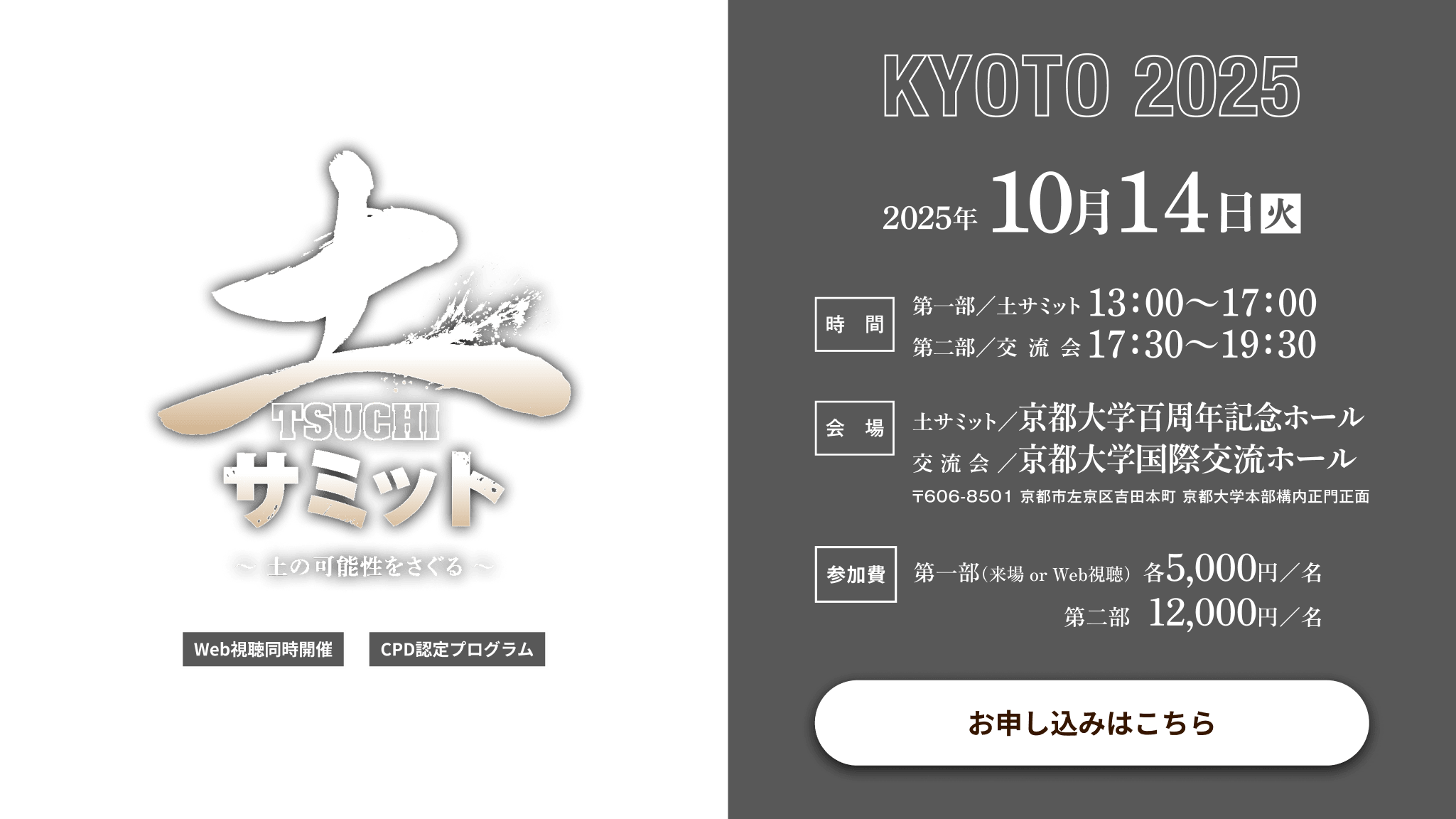

土サミットは

盛会のうちに終えることが出来ました。

Guide ご案内

土サミット2025のテーマは「土文化と生命」

「土」は、私たちの暮らしの根幹を支える存在です。

インフラを築く基盤であり、食を育む母体であり、文化や歴史を刻む記憶の層でもあります。

2025年、京都の地にて開催する「土サミット」は、土木・建築・地盤・環境・農業・文化など、あらゆる分野で「土」と向き合う人々が集い、知見を交わし、未来を語り合う場です。

今回のサブテーマは「土文化と生命」。

私たちは、土を単なる資源や構造物の一部としてではなく、「いのちを育み、文化を支える存在」として見つめ直します。

第一部では、学術的視点と現場の知見を融合させた講演やパネルディスカッションを通じて、土の多様な価値を掘り下げます。

第二部では、「生命と土の恵み」をテーマに、食や体験を通じて土とのつながりを五感で感じていただきます。

このサミットが、業界の垣根を越えた対話と共創のきっかけとなり、持続可能な社会の実現に向けた一歩となることを願っております。

皆さまのご参加とご協賛を、心よりお待ちしております。

主催者代表

一般社団法人全国建設発生土リサイクル協会

理事長 赤坂 泰子

Program プログラム

10月14日(火)

プログラム(敬称略)

13:00-

【第1部】講演会&パネルディスカッション

開会

- 13:10~13:50

-

京都大学 大学院地球環境学堂 教授 勝見 武

基調講演

「土の利用における厳格さと寛容さについて」 - 13:50~14:20

-

京都府立大学 准教授 松田 法子

特別講演①

「生環境構築史と土」 - 14:20~14:40

- <休憩>

- 14:40~15:10

-

国立研究開発法人土木研究所 地質・地盤研究グループ長 宮武裕昭

特別講演②

「土との距離感 ~土とうまくやっていく方法~」 - 15:10~15:20

- <休憩>

- 15:20~17:00

-

パネルディスカッション

テーマ:土と文化 ― 「農学(森林・農地)」×「工学(土木)」の対話から

Soil & Culture: A Dialogue between Agronomy and Civil Engineering

農地・森林・景観・建設発生土といった多様な「土」のあり方をめぐり、農学と工学の第一線が一堂に会します。

地盤環境、森林水文学、地盤材料学、アグロエコロジー、建設資源の広域利用などの知見をもとに、土の公共財性、景観・生物多様性の保全、手入れの文化、そして広域マッチングとトレーサビリティ標準化までを多角的に討論。

6カ国比較や流域スケールでの連携、AI・センサー活用など未来志向の提案も交え、京都から新たな「土の対話」をひらきます。

<登壇者>

ファシリテーター:祢津 知広(国土交通省 総合政策局 公共事業企画調整課 企画官)

パネリスト: · 川本 健(埼玉大学 理工学研究所 教授) · 小杉 賢一朗(京都大学 大学院農学研究科 教授) · 江城 静順(京都大学 大学院工学研究科 社会基盤工学専攻 博士後期課程2年) コメンテーター:大庭 孝之(株式会社建設資源広域利用センター 常務取締役)

※プログラム・登壇者は予告なく変更となる場合があります。 - 17:00

-

閉会

17:30~17:50-

【第2部】<食事付き交流 & 体験プログラム テーマ:「生命と土の恵み」>

オープニングトーク

土を再生する社会的共同組合JIEN 共同代表 斎藤 由佳子 - 19:40

-

クロージングトーク

【第1部講師】

-

京都大学

大学院地球環境学堂

教授 勝見 武氏 -

京都府立大学

大学院生命環境科学研究科

准教授 松田 法子氏 -

国立研究開発法人

土木研究所

地盤研究グループ長 宮武 裕昭氏 -

埼玉大学大学院

理工学研究科

教授 博士(農学) 川本 健氏

勝見 武 氏京都大学 大学院地球環境学堂・教授

1989年 京都大学工学部卒業。

2009年 同大学院地球環境学堂教授。

2020年 同地球環境学堂長(~2024年3月)。

2012年 日本学術振興会賞受賞。

2022年 地盤工学会副会長(~2024年6月)。

2024年 土木学会副会長。専門は地盤環境工学。

松田 法子 氏京都府立大学大学院生命環境科学研究科准教授。建築史・都市史。

集落・まち・都市・建築などを介して、人と大地の関係を考えている。人類による生存環境構築の長期的歴史を探り、今後のありうべき構築様式を考える「生環境構築史」を2019年に共同で立ち上げた。ほかに、水と陸地の間の領域を対象とする「汀の人文史」や、「都市と大地」などのテーマで研究活動を展開。

単著に『絵はがきの別府』、共編著に『危機と都市』、『戦後空間史──都市・建築・人間』、『東京水辺散歩』、共著に『変容する都市のゆくえ──複眼の都市論』、『渋谷の秘密』、『世界建築史15講』など。https://matsuda-lab.net/

宮武 裕昭 氏国立研究開発法人 土木研究所 地盤研究グループ長

土木研究所 地質・地盤研究グループ長

1991年東京大学土木工学科卒,同年建設省入省.

土木研究所,

内閣府防災担当,PFI推進室、

国交省沼津河川国道事務所長等。

土木研究所では施工技術チーム上席研究員等

主に土を使った構造物のマネジメント、

土・地盤に関連する災害への技術指導に従事。

2020年より現職。

最近では八潮市下水道陥没事故の原因究明委員会委員など

川本 健 氏埼玉大学大学院理工学研究科 教授 博士(農学)

1996年 東京大学大学院 農学生命科学研究科 生物・環境工学専攻 博士前期課程 修了

1997年 埼玉大学大学院 理工学研究科 助手

2002年 東京大学大学院 農学生命科学研究科 博士号

2007年 埼玉大学大学院 理工学研究科 准教授

2013年 埼玉大学大学院 理工学研究科 教授(現職)

研究機構 循環型ゼロエミッション社会形成研究領域 領域長

工学部 環境社会デザイン学科 副学科長

2005年~2006年 オルボー大学(デンマーク)客員研究助手

2009年 フィリピン大学ディリマン校土木学科 客員教授

2011年~2016年 JST-JICA 地球規模課題対応国際科学技術協力事業

「スリランカ廃棄物処分場における地域特性を活かした汚染防止と修復技術の構築」(主研究取組者:研究代表代行

2018年~2023年 JST-JICA 地球規模課題対応国際科学技術協力事業

「ベトナムにおける建設廃棄物の適正管理と建廃リサイクル資材を活用した環境浄化および及びインフラ整備技術の開発」(研究代表)

2023年8月~2025年7月 内閣府科学技術イノベーション推進事務局 上席科学技術政策フェロー

2025年~ ハノイ国立建設大学 名誉教授

専門は、地盤環境工学、土壌科学、廃棄物資源循環工学

テーマ:「生命と土の恵み」>

Five Contemplations Gastronomy Experience KYOTO 2025

五観の宴(うたげ)―

土サミットKYOTO2025

土サミット第二部の夜は、京都の土と水への感謝を、禅宗で食事の前に唱えられる五観の偈になぞらえ、体感いただくインスタレーション型の食体験です。五観とは「深く思い巡らせる・心に留めて観察する」という意味です。京都を代表する食のアーティストやイノベーターが共演し、五感を刺激する創造的な時間をお届けします。

世界的に活躍する京都を代表するガストロノミーアーティストが集結する、一夜限りの京の宴です。

京都の土は、千年の都を包み育ててきた胎土。

山々から運ばれる恵みを受け、稲田や茶畑を潤し、庭園を彩り、寺社や家々の礎となってきました。

そして京都各地には「真名井」と呼ばれる清らかな湧き水があります。

古代から絶えることなく湧き続け、神社や寺では「霊水」として修法や茶事に用いられ、敬われてきました。その一滴一滴は、人の身体と心を清め、再び生きる力を授けてきたのです。

土も、水も、泥も──人の身体も心も、やがて土へと還っていきます。

今宵の二時間、あなたが口にするすべては、京都の胎土と真名井の水が、長い時をかけて紡ぎあげた命の物語の結晶です。

≪第2部プログラム≫

17:30〜 イントロダクション いただきますの儀

-

一、Open Your Senses — 彼の来処を量る

出演: Six Senses Kyoto / エグゼクティブシェフ 宍倉宏生

この食材はどこから来て、そしてどこへ還っていくのか。京都の恵み、そして土と水を育む人々の労に深く感謝を込めて。

2024年4月、京都・東山区に日本初上陸した世界的ラグジュアリーホテルブランド Six Senses Kyoto(シックスセンス京都) が、京都の土と水を五感で味わう“三品”をご提案します。 -

二、Looking Back Yourself — 徳行の全欠

出演: VegeDoイニシアチブ

自らの心と行いを振り返り、この地球の恵みを受けるに足る存在であるかを静かに問いかける。いま、私たちの食のあり方を見つめ直し、世界が注目する精進料理の革新を、プレゼンテーションで体感いただきます。 -

三、Leaving Behind Faults — 過を離るる

出演: 山のテーブル / 對中剛大 (たいなか まさひろ) 栁本奈都子 (やなぎもと なつこ)

一皿ごとに五感を澄まし、貪らず、野の香りと味を受け取る。水と植物をテーマにした自然と食のインスタレーション。 -

四、Taking the Earth’s Good Medicine — 良薬を事とする

出演: Farmoon / 船越雅代

身体を浄化する泥と水の力。命の薬として全身に沁みわたる「地球の良泥のスープ」と、土そのものが生むエネルギーを感じるテーブル。 -

五、For the Sake of Enlightenment — 成道のための故に

出演: 山フーズ / 小桧山聡子 & 中山晴奈

食事を通じて循環と生命の真理に触れ、己の在り方を整え、次の一歩を踏み出す。

最後に辿り着く、土のデザート。自らの手で土を耕し、未来へとつなぐ一口。

19:20〜 エンディング ごちそうさまの儀

【第2部出演アーティスト】

-

Farmoon主宰 船越 雅代氏

-

シックスセンシズ 京都

シーズナルダイニング

「Sekki(節気)」総料理長 宍倉 宏生氏 -

山のテーブル 對中剛大

栁本奈都子氏 -

山フーズ 主宰 小桧山 聡子氏

-

フードデザイナー

京都芸術大学専任講師 中山 晴奈氏

船越 雅代 氏Farmoon主宰

アメリカPratt Instituteでアート(彫刻)を専攻後、料理に表現の可能性を見出しNYの料理学校に入学。卒業後「Blue Hill」をはじめとするNYのレストランに勤めた後、ヨーロッパからアジアを放浪。オーストラリア客船のシェフとして大平洋を巡り、バリの老舗ホテルのシェフ、2018年より京都で食の可能性を追求するレストラン/スタジオ「Farmoon」主宰。国内外各地でサステナブルな食と民俗学・文化人類学・アート・デザインを融合した活動を展開中。東アジア文化都市2016奈良市食部門ディレクター、土祭2018招聘アーティスト、山口夢回廊博覧会2021招聘アーティスト。

〒606-8285 京都府京都市左京区北白川東久保田町9, K(Farmoon)

Instagram:@farmoon_kyoto , @masayofunakoshi

宍倉 宏生 氏シックスセンシズ 京都 シーズナルダイニング「Sekki(節気)」総料理長

京都生まれ京都育ち。高校を卒業後、各地の五つ星ホテルでシェフとして、フレンチやイタリアンの技術を習得。京都moksaで総支配人兼総料理長を務めたのち、現在はシックスセンシズ 京都のエグゼクティブシェフ(総料理長)として、豊富な経験と技術を発揮し、体に優しい伝統的な日本料理への敬意をシームレスに融合。特に野菜への愛情が深く、地の生産者や職人とのつながりを大切にしながら、二十四節気に基づいた料理を提供している。

【シックスセンシズ 京都について】

京都・東山という歴史地区の中心部に佇むシックスセンシズ 京都は、総合的なウェルネス、サステナビリティ、そして非日常の体験を融合させた、都会にありながらも心安らぐ自然派ラグジュアリーリゾートです。館内のデザインは、日本独自の芸術文化がもっとも花開いた平安時代にインスピレーションを得ており、81室の客室とスイートにもモダンで遊び心あふれるタッチとともに、雅な物語が広がっています。シックスセンシズ スパは禅の哲学と現代科学を調和させ、シーズナルダイニング Sekki(節気)は日本古来の暦に基づき、環境に配慮した料理を提供します。アースラボとアルケミーバーは本格的でインタラクティブな体験を特徴としており、古都・京都でつながりと再生の旅へとゲストを導きます。

〒605-0932 京都府京都市東山区妙法院前側町431

reservations-kyoto@sixsenses.com

075 531 0700

HP: https://www.sixsenses.com/jp/kyoto

Instagram: @sixsenseskyoto

對中剛大、栁本奈都子 氏山のテーブル

京都府最南端・南山城村。宇治茶の主産地であり、京都で唯一の村。三重・滋賀・奈良の県境に接し、歴史と自然に囲まれた地域です。2017年「山の日」、山の上の広く長いテーブルを舞台に、さまざまなひと・もの・ことが集う場を目指してレストランをオープン。地域の文化や暮らしを大切に、近郊の生産者とつながりながら、山の植物や動物など風土そのものを味わう「食べるランドスケープ」をテーマに、料理やお茶、季節のひとときを提供しています。

對中剛大(たいなかまさひろ)

造形大学卒業後、建築設計事務所、ランドスケープデザイン事務所を経て独立。

設計、デザイン業の傍ら、料理家として活動。食で人と場がつながる風景を作りたいと考えピクニックコーディネーターとして活動、山のテーブルにつながっている。

ランドスケープ:GOOD NATURE STASION(京都) 、賞歴:Topawards Asia受賞「旨味塩」

栁本奈都子(やなぎもとなつこ)

銅蛇美術工芸高校、成安造形大学卒業。歌手、アーティストとして活動。

山のテーブルでは茶と菓子と装花を担当

賞歴:キャノン写真新世紀 2006年、2008年受賞

〒619-1423 京都府相楽郡南山城村童仙房三郷田47 旧野殿童仙房保育園

予約: info@yamanotable.com

TEL: 080-4980-3811

HP: https://yamanotable.com

Instagram: @yama_no_table

小桧山 聡子 氏山フーズ 主宰

1980年、東京生まれ。多摩美術大学油画科卒業。2011年から「山フーズ」の活動を開始。東京都美術館、DNPルーブル美術館、山形ビエンナーレや亀岡霧の芸術祭などを通じて京都でも活動を広げる。イベント等のレセプションでケータリングや撮影コーディネート、ワークショップなど多岐に渡り活躍。“食べる”を身体で体感できるような仕掛けのある提案を行っている。

中山 晴奈 氏フードデザイナー 京都芸術大学専任講師

1980年千葉県生まれ。筑波大学芸術専門学群総合造形専攻卒業、東京藝術大学大学院先端芸術表現先行修了。 生産者や行政と連携した人と地域、プロダクトのコミュニケーションデザイン、また食のサービスデザインを行う。食に特化した新規領域の調査、企画立案、および制作を行う。

NPO法人フードデザイナーズネットワーク、東北食べる通信(花巻市)、食とものづくりスタジオFERMENT(藤沢市)、ココイク(伊勢丹新宿店)、コロナ禍の農家と家庭をつなげるcatering for me! の立ち上げに関わる。

アートの分野ではフードスケープ展(アーツ前橋、2016年)、アーティストインレジデンス滞在「乾物 KANBUTSU STILL LIFE」(バーゼル/スイス、2014年)、みちのおく芸術祭 山形ビエンナーレ(東北芸術工科大学、2016年)、横浜パラトリエンナーレ(2017年、2020年) 等でも活動。

Access アクセス

京都大学百周年記念ホール

京都府京都市左京区吉田本町

TEL. 075-753-7531

電車・バスでお越しの方

- 京都駅から

-

地下鉄烏丸線乗車「今出川駅」下車、市バス201系統に乗り換え「京大正門前」下車(または203系統で「百万遍」下車)(約25分)。

(市バスは同じ系統番号で東行きと西行きがあります。東行きに乗車下さい。) - 市バス「京大正門前」バス停から

- バス停より徒歩すぐ。京都大学正門から敷地内へお入りください。

- 京都駅から

- 市バス乗車、「京大正門前」で下車(約35分)。

Sponsor スポンサー

「協力サポーター」とは、土サミットに協賛し応援いただいている企業様です。

「広告協賛」とは、土サミットに協賛し応援いただいている企業様です。

-

株式会社

山陽地質コンサルタント -

有限会社日装施設

-

有限会社アダプト

-

鷹取建材株式会社

-

株式会社JRS

-

株式会社松浦組

-

九州建設工業株式会社

-

弥生石材株式会社

-

株式会社山鐵

-

株式会社サンウッド

-

有限会社鷺斫り

-

株式会社イマギイレ

-

横浜改良土センター

株式会社

「捨てない土木」で、持続可能な社会へ

成建は、「捨てない土木」を掲げ、建設工事で発生する土の処理からリサイクル・再資源化までを一貫して行っています。

資源の有効活用と環境負荷の低減に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献しています。今後も技術革新と環境配慮をさらに推進し、循環型社会の構築に寄与してまいります。

皆さまのご支援を賜りますようお願い申し上げます。

奥村組は、1907年に創業し、「堅実経営」と「誠実施工」を信条に、土木・建築などの事業を展開する総合建設会社です。

国内トップレベルのトンネル技術や免震技術をはじめとする建設技術を有しており、将来に向けて、防災・減災や改修・リニューアル、循環型社会の構築に資する技術の開発なども進めています。

「土サミット2025 KYOTO」では、“土”という存在が持つ多面的な価値――インフラの基盤としての役割にとどまらず、生命を育み、文化を支える存在としての意義――が改めて見つめ直されます。

奥村組としても、土木・建築をはじめとする多様な分野の知見が交差するこの場に共感し、未来の持続可能な社会づくりに向けた対話と共創の輪が広がることを心より願っております。

大坪GSI株式会社の社名につくGSIの G は「グリーン(環境)」、 S は「シルバー(高齢化)」、Iは「 アイデアル(理想的な)」の略です。

ここには、グリーン(環境)とシルバー(少子高齢化)をキーワードに、理想的な社会の構築に貢献できる会社であり続けたいという思いが込められています。

大坪GSI株式会社では、皆さんに寄り添って、お困りごとを解決していく。より地域に根ざした活動をすることで、皆さんから本当に喜ばれる存在、愛される存在になりたいと願っています。

大坪GSIの周りには社員、お客様、仕入先、協力業者、地域社会などさまざまな方がいます。

今後も当社に関わる全ての方々が幸せになれるような会社づくりに取り組んでまいります。

多様な土質性状の建設発生土を『万能土質改良機』にて物理的混合処理(粒度改善)を行うことにより、盛土材として再利用できます。

JIMOTOと、ともに。

水と大気と生命の惑星・・・地球。

地球的環境問題が日々深刻化する中で、私たち栗本鐵工所は地球環境の維持・向上を図る環境保全事業はもちろん、独自の技術を基盤にサステナビリティな環境型経済社会の構築に貢献しています。

又、すべての事業や環境への高い倫理観をもって取組み、地球環境との調和を第一に考えていきます。

株式会社 張本創研は、「限りある資源を次世代へ」をテーマとして循環型社会形成を推進し、もったいないをスローガンとして掲げ地球資源を大切にし、再資源化に努めております。

地球の資源である「土」を未来のために活かしましょう。

株式会社ホツマプラントは、「土」のリサイクルを通し、環境負荷低減をはかり、次の世代へ緑豊かな大地を残す事業を行っております。

ホツマプラントの社名は、環境破壊がなく自然の流れと共に生きていた、いにしえの昔・秀真(ホツマ)の国の頃に想いを馳せ、環境問題に取り組むという深い思いからきております。

土サミットを通して多くの「土」の情報が皆様に伝わり、新しい未来が開けてゆく事を願っております。

株式会社サンエコセンターは、埼玉県のなかでいち早く建設発生土のリサイクル事業に取り組んで参りました。「土」という資源を無駄なく再利用することで、環境保全を推進し持続可能な社会の実現を目指して参ります。

この度は土サミット 2025 のご開催、誠におめでとうございます。 日工では自社にて自走式土質改良機の設計・開発・販売を行っております。「Mobix Eco」は、コンパクトかつ高い機動力とプラントメーカーならではの高い混錬性能に加 え、低燃費設計により環境とランニングコストにも配慮した製品です。スペースの限ら れた場所等、多様な現場環境において力を発揮します。 弊社では今後もより良い機械開発に努め、業界の発展に貢献できるよう尽力いたしま す。 日工は教会活動の更なる発展と、業界の持続的な成長を心よりお祈り申し上げます。

株式会社田中建設は、地球を耕すアーティストとして土のリサイクル事業を通して、日本全土を災害から守る国土強靭化を目指し、土をテーマに事業活動を展開しています。

土サミットを全国に周知していただき、土の重要性を再認識する機会にしてもらいます。

JASRAから全国へ!

私たちは、総合建設業者として社会基盤の整備を通じて経済の発展に貢献します。豊かな街づくりを目指し、トンネルや道路、ビルなど多様なプロジェクトに取り組み、経験と技術を駆使して良質なサービスを提供します。「品質へのこだわり」を大切にし、全てのステークホルダーに信頼されるパートナーであり続けます。

株式会社環境施設は、創業当初から「地域社会、自然との対話を大切にする」

という想いからさまざまな技術を活用し、廃棄物を循環資源と考え、廃棄物ゼロを目指した収集運搬処理事業、再生資材製造事業や土木建設工事を積極的に行っています。

この地球にある限りない資源「土」、次なる未来を見据えて「人と自然の調和」を図り、人々の快適な生活環境を創造するため、新たな施設・技術で住み良いまちづくりを提供できるよう努めて参ります。

Entry 参加申し込み

※土サミット2025の

受付は終了いたしました。

後 援

- 公益社団法人 土木学会

- 公益社団法人 地盤工学会

メディア後援

- 月刊事業構想

本事業は、 京都市及び公益財団法人京都文化交流コンベンションビューローの補助金を活用し実施しています。