趣旨

都市において、土はしばしば「見えない存在」として扱われてきました。

舗装の下に埋もれ、建設の副産物として排出され、あるいは緑化や防災の素材として機能する──

その一方で、土は都市の環境・文化・経済を支える根幹でもあります。

近年、建設発生土の再資源化や未焼成土の活用、都市農の再評価など、

土をめぐる新たな実践が各地で芽吹き始めています。

それらは、気候変動や資源循環、地域コミュニティの再生といった課題とも深くつながっています。

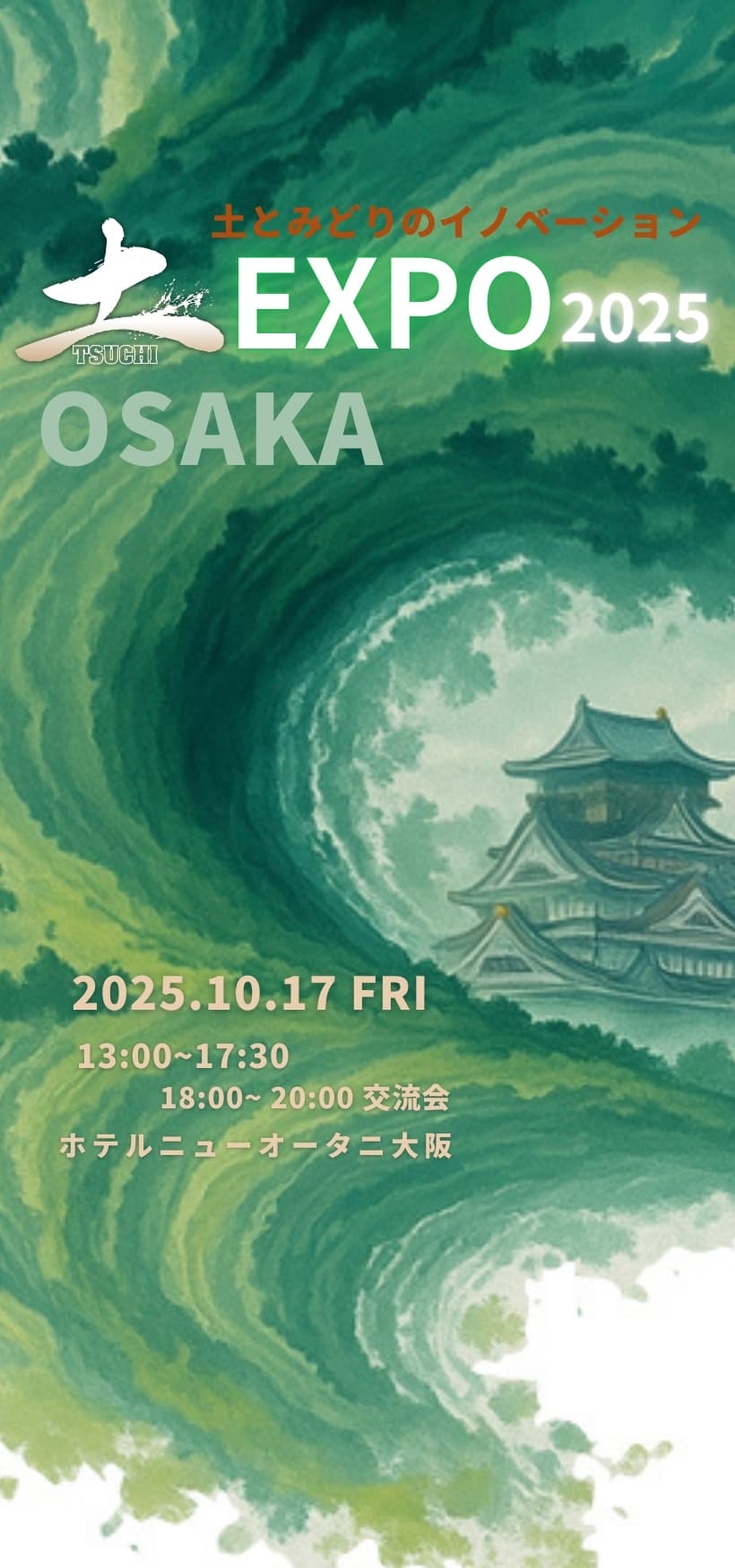

「土EXPO 2025 OSAKA」は、こうした動きを都市の中心から可視化し、

土とみどりを軸にした未来の都市像を描くための共創の場です。

本イベントは、思想的対話の場である「土サミット2025 KYOTO」、若手の学びと実践を育む「土アカデミー」と連携しながら、都市の現場から社会実装へとつなぐ実践的なプラットフォームとして展開されます。